Otani Yuki大谷 祐貴

- 1993年生まれ

- 2020年 3月 東京理科大学工学研究科 博士前期課程修了

- 2021年10月 名古屋大学工学研究科 博士後期課程進学

- 2023年 4月 日本学術振興会 特別研究員(DC2)採用

金属3Dプリンティングを通じた新しい合金・プロセス設計への挑戦

カーボンニュートラルを背景とした機械の省エネルギー化が求められる中で、金属3Dプリンティングは複雑構造を有する高性能部品の製造法として注目されています。私が所属する物質プロセス工学専攻小橋・高田・鈴木研究室では、造形部品の特性を更に向上させるため、本プロセスに関係する材料学的な課題に取り組んでいます。私たちが用いているレーザ粉末床溶融結合法では、薄く敷いた金属粉末の層にレーザビームを走査し溶融・凝固させ、部品の断面形状を積層して造形を行います。このプロセスでは材料の局所的な溶融と凝固が繰り返されるため、以下の特異な現象が生じます。

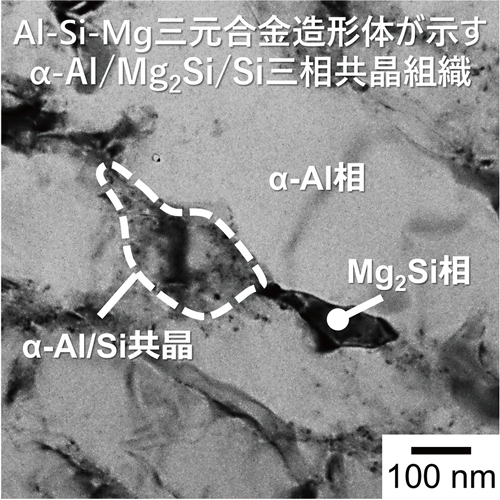

- ①ナノスケールの微細かつ非平衡なミクロ組織の形成

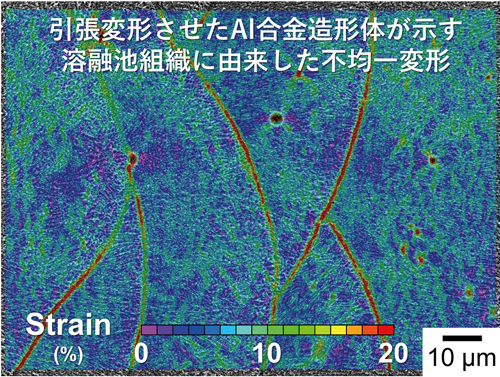

- ②溶融凝固部の複合による鱗状の溶融池組織の形成

- ③凝固収縮に伴う造形体のひずみと割れ

私は博士課程で、これらの現象を汎用的なAl-Si-Mg三元合金の造形を通じて研究しています。具体的には、ミクロ組織(図1)の顕微鏡観察や溶融池組織に由来する不均一変形の可視化(図2)、合金組成や造形パラメータに応じた変形・割れの調査に取り組んでいます。これらの研究を通じて、特有の金属組織を最大限に活用した高強度アルミニウム合金の開発を目指しています。

私は2017年の卒業研究で初めて金属3Dプリンティングに取り組み、修士課程、一般企業、博士課程を経て7年間この技術に携わってきました。各段階で新しい挑戦を続けてきたと述懐する一方で、従来の技術からの学びが不十分であったとも反省しています。例えば、合金設計による凝固組織や力学特性の制御は、鋳造の分野で研究されてきた歴史があります。また、レーザ走査に伴う急冷凝固がもたらす組織・ひずみは溶接など接合分野で古くから研究されてきました。しかし、それらの知見を金属3Dプリンティングと関連させる視点が欠けていました。

今後は鋳造・接合工学など、関連する分野の知見も学際的に取り入れながら、解析技術の発展にも注力したいと考えています。特に、ナノインデンテーション法やX線を用いた構造解析などを駆使できれば、組織と力学特性の関係性をより詳細に明らかにできると考えます。金属3Dプリンティング技術の理解を一層深め、将来的には、これらの理解を基にした合金設計とプロセスの最適化による、材料の特性を最大限に発揮した造形体の実現を目指します。

図1 Al-Si-Mg三元合金の造形体で観察された非平衡なミクロ組織のTEM像

図2 デジタル画像相関法で解析した引張変形を受けるAl-Si合金の造形体が示す不均一な変形